先日、看護学科では、

災害看護の授業(講義)に松山赤十字病院から専門の看護師2人を講師に招いて、

トリアージの展開と救護活動の演習を行いました。

前編では、

START法とPAT法のトリアージ練習と

三角布を使用した包帯法、

毛布や担架を使用した搬送の仕方を学びました。

トリアージって?

災害時の現場で、限られた医療資源のなか、より多くの命を救うために、

最も効率的な治療・搬送の優先順位を決定することです。

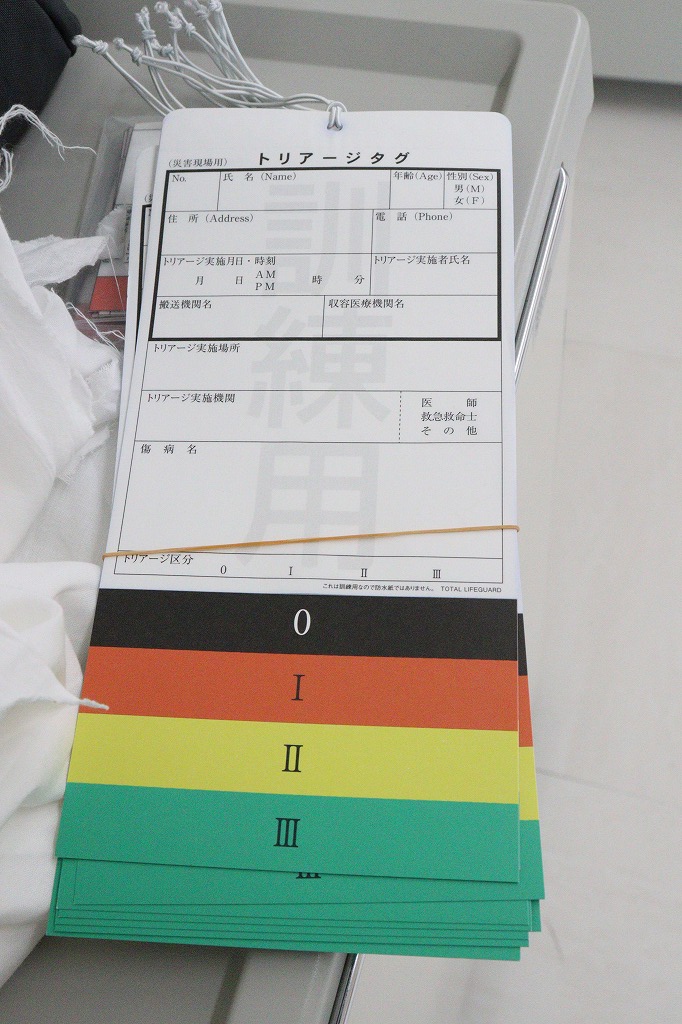

◀トリアージタッグ

トリアージ START法では、2人ペアで

自力で歩行・呼吸をしているか、呼吸の回数、

橈骨動脈の触知(脈拍)、簡単な指示が通るかを30秒以内に確認し、

優先順位をつけて治療・搬送順位を分けていきます。

トリアージタッグに記入するのは1人2分以内です。

講師の方にチェックを受けます。みんな真剣なまなざし✨

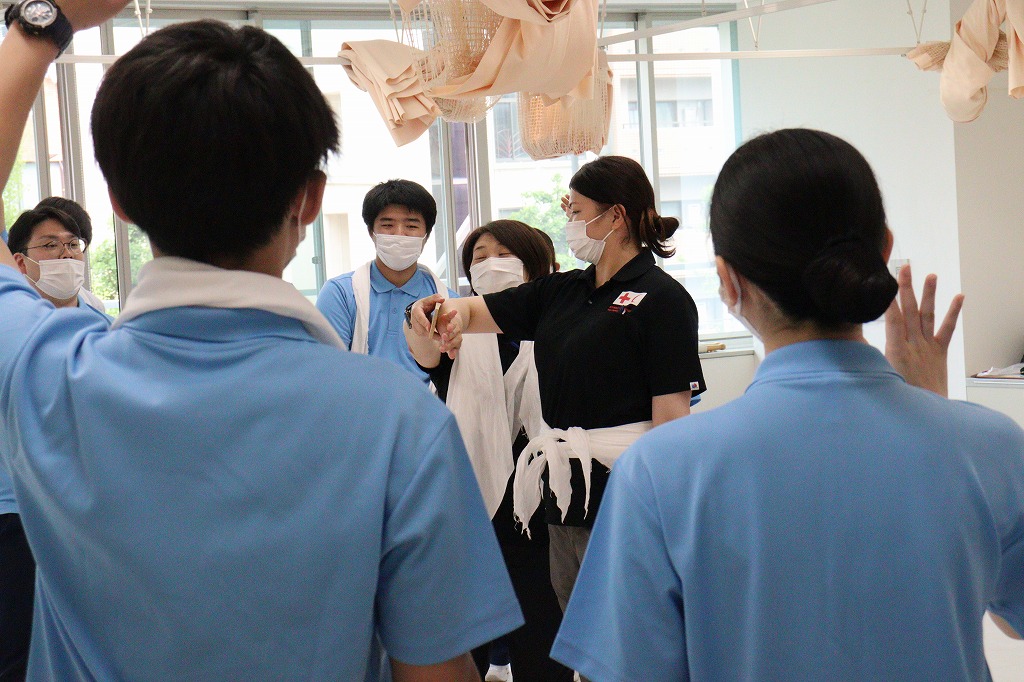

次に、災害発生時の応急処置や三角布を使用した包帯法等を学びました。

(以前、災害看護の授業で練習しているので、みんな手早く処置をしていきます)

腕のつるす高さは傷病者さんに伺いながら行います。

結び目は当たると痛いので、首の真後ろにならないように…

正しく巻くことができると、腕の痛みが軽減されるので、細かいポイントをしっかり覚えましょう!

さまざまな長さの【副子(ふくし)】(添え木)があったので、どの長さが適切かみんなで考えます。

副子と腕の間に隙間があるので、体に合わせてタオルで挟んで平行になるようにします。

今回は親指を挟んで、三角布を八折りにしたものをクロスさせながら、

外側に結び目がくるよう巻いていきました。

骨折したところが動かないように肘側も固定します。上腕を固定すれば、動きません!

同じ強さになるよう同じ人が結ぶようにします。

足の固定は、八折り三角布を4本使用しました。

輪っかを内側に、結び目を外側して並べます。骨折の上下から結んでいきます。

結ぶ順番も間違えないよう…

それでは、みんなも実践! 講師の先生のようにうまくいかないです…ね😵

搬送の仕方も学びました!

リーダーが掛け声をかけつつ、足並みをそろえて振動を少なくして移動します。

【担架を持つリーダー(一番後ろの人)だけ、足の踏み出す左右をみんなと逆にして、

バランスをとるのがポイント!】

なんと、毛布を使っての搬送もできます!

端をくるくると巻いて、芯を作り持ち手を作ります。

担架のような形になりました。

でも、持ち上げるのはとても大変😳 落とさないようにしっかり搬送しましょう!

今回のブログはここまで!

後編(←ココをタップ)は、これらの知識を活かして、怪我をしている人(要救助者)と救護をする人に分かれての総合演習です。

お楽しみに!